庄内酒田市の居酒屋で燗酒を頼めば、ほぼ東北銘醸の定番地酒「初孫」が出てくるなんて話を聞きますが

そんな「初孫」を醸す東北銘醸にやってきました

北海道に住む私ですら何度か飲んだことのあるメジャーな日本酒

蔵の規模も大きく先日伺った鯉川酒造や奥羽自慢のような歴史の重みを感じさせるような酒蔵ではなく、いかにも日本酒工場のような蔵でした

とはいえ伺ったのは土曜日ってことで蔵はお休み

もっともこれは最初から分かっており

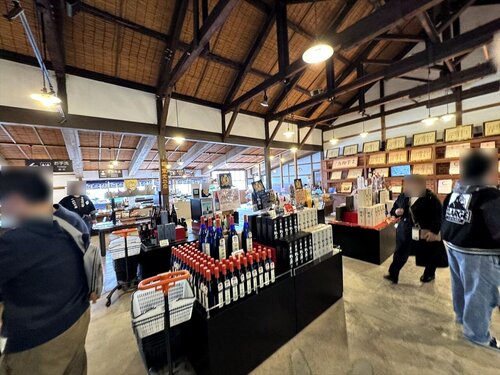

目的は東北銘醸に隣接する資料館「蔵探訪館」の方で

「日本酒のすばらしさをもっと多くの人に」といったコンセプトで開館されたこの施設を見にやってきたというわけです

エントランスではほのかに日本酒の香りが漂っていました

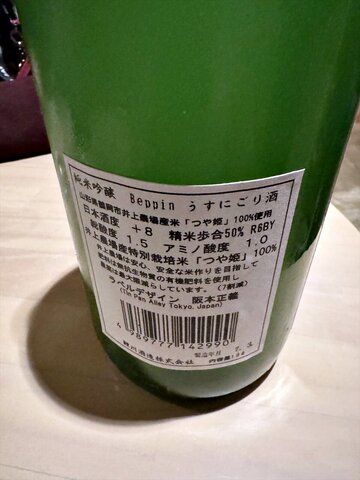

展示室では原材料の一つ酒米の稲穂が展示されています

「山田錦」や「雪女神」などを見るとコシヒカリなどの食用米と比べて稲穂が長いのが特徴で

草の部分が多い分、粒の大きなお米となるため心白もその分大きくとれるので酒米として重宝されています

ただ栽培期間も通常より長くなりがちで、台風などの被害に晒されやすいため、栽培には苦労が絶えないそうです

そう最近では私の住む北海道でも酒米が盛んに栽培されておりますが、台風などの被害は内地と比べ格段に少ないでしょうから、北海道は将来有望な酒米産地となるやもしれません

そういや芦別市の加藤農場では数年前から「山田錦」の栽培を始めたようですし

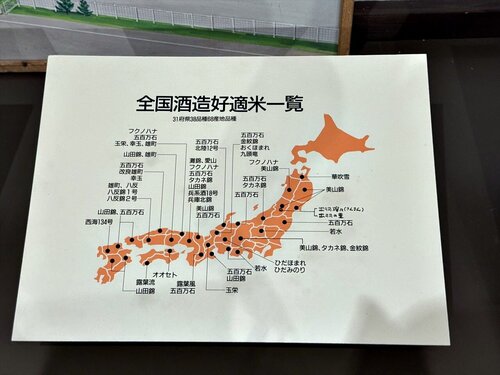

この展示室にある「全国酒造好適米一覧」には残念ながら

北海道で栽培されている「吟風」「彗星」「きたしずく」の名は有りませんでした

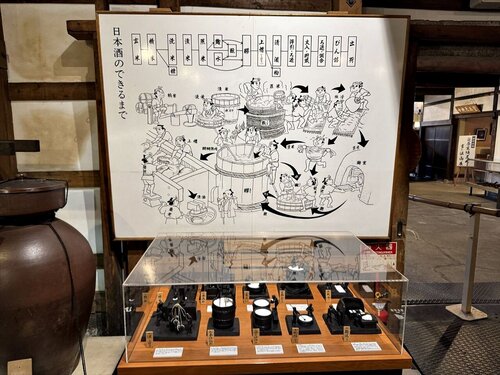

展示室では醸造工程を写真やパネルでわかりやすく解説

品評会で受賞した数々の賞状や昔ながらの木製の麹箱や木桶なども合わせて展示されています

そんな昔ながらの酒造りを伝える焼き物の模型(これ一セット欲しいかも)がありましたが

特に目を引いたのが「山卸し(酛摺り)」

これは1700年ころ確立した日本酒造りの工程で、櫂を使い、桶の中の蒸し米と麹を2人1組になってすり潰す作業で

通常、厳寒期の深夜に数回に分けて行わなければならず、蔵人にとってたいへん過酷な作業となります

これにより蔵に存在する乳酸菌を取り込んで乳酸が生成され不要な雑菌を死滅させることにより酒母を腐敗から守り、酵母の増殖を促す、なんだか現代のバイオ技術なんて思える所業です

東北銘醸では創業以来一貫して時間と手間がかかる昔ながらの伝統手法「生酛造り」による酒造りを『全量』において行っていると言うから驚きです

最初に日本酒工場などと書かせていただきましたが、なんだか失礼なことを書いたような気がしてきました

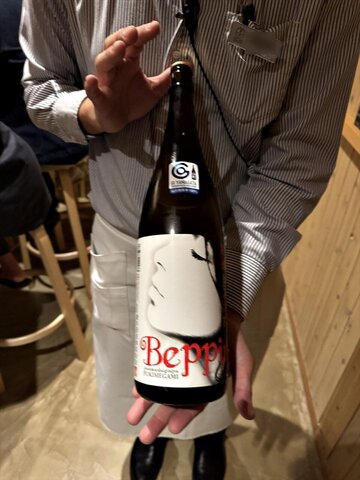

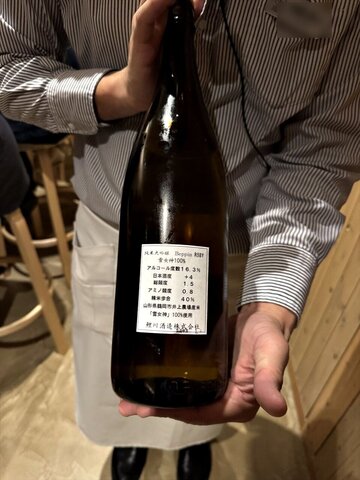

そんな酛すりで造られた商品の紹介コーナー

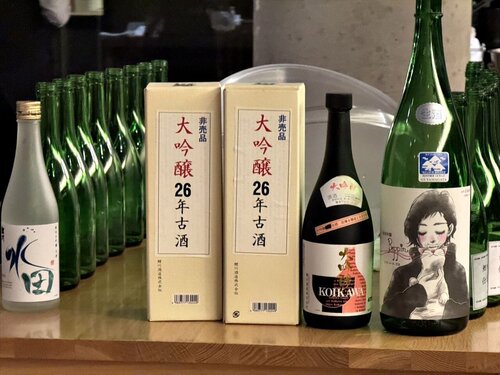

「大吟醸 仙寿 初孫」

「純米大吟醸 祥瑞 初孫」

「純米吟醸酒 夢工房 初孫」

「辛口純米酒 魔斬 初孫」

「生酛造り 純米酒 初孫」

「本醸造 本撰 初孫」

晩酌酒から大吟醸まで幅広いラインナップですね

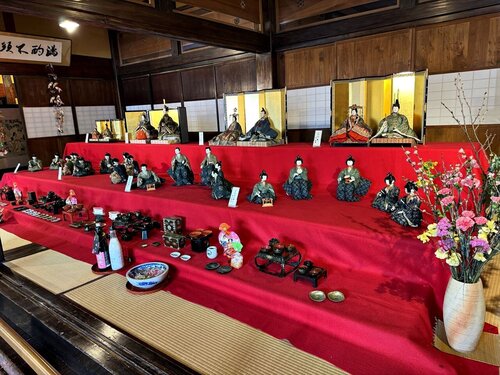

庄内酒田の昔を伝えるコーナーには

その昔、大いに活躍した陶器製酒樽とともに

「日和山公園の北前船」

「酒田の舞妓」

「山居倉庫」の写真が展示されています

ちなみに北前船の往来で栄えていた当時、酒田には約150人の芸妓や半玉がいたものの現在は衰退

町おこしの一環として「舞娘さん制度」が創られ、「酒田舞娘」として復活し酒田の舞妓は舞娘茶屋「相馬樓」にて今も健在なんだそうです

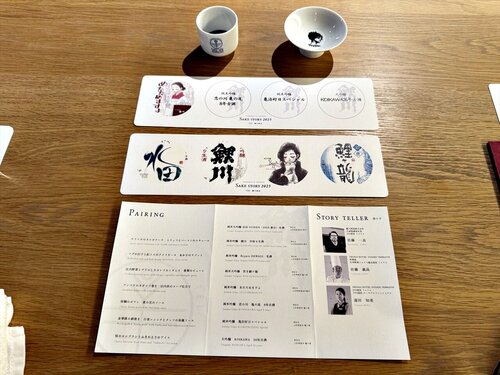

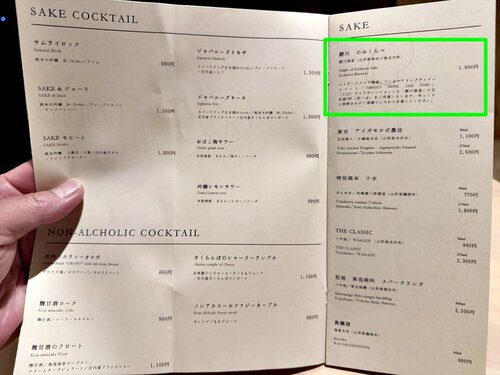

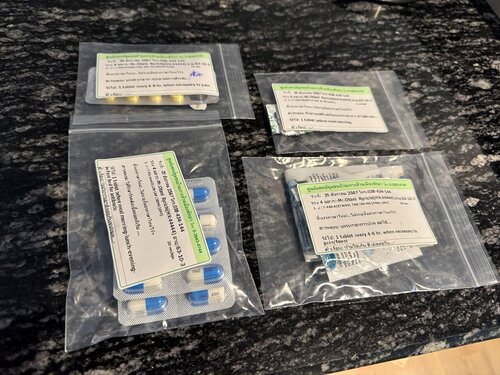

最後は利き酒コーナーへ

私はレンタカーの運転があり飲めませんでしたが

我が家の奥さんは

「蔵出し原酒 蔵探訪」

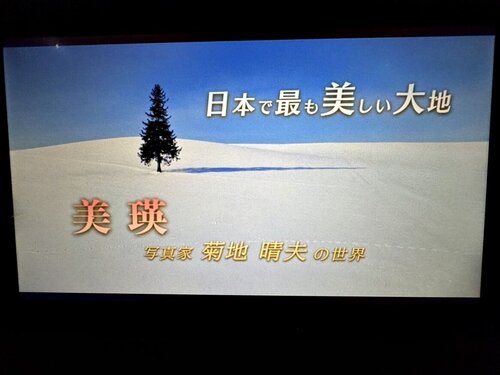

春季限定「美咲 純米大吟醸 生酛造り」

「辛口純米酒 魔斬 初孫」を堪能していたようでした