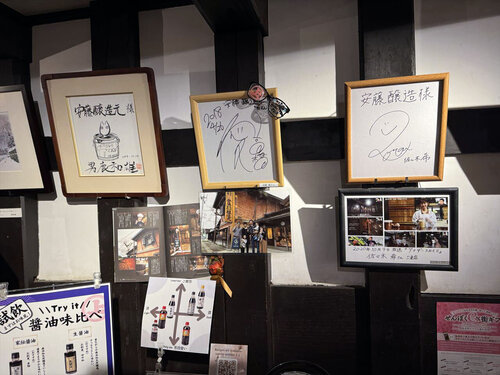

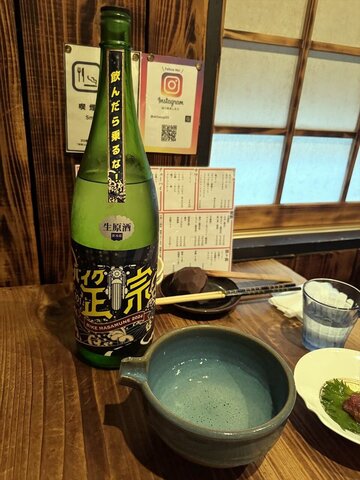

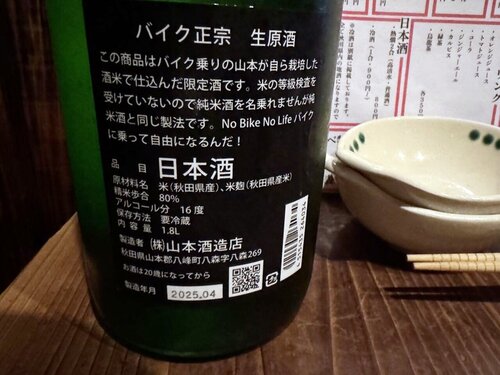

県内に37もの日本酒の酒蔵があり、雪国ならではの低温発酵技術と質の高い酒米を活かした日本酒の名産地

『美酒王国秋田』

2年前にも秋田を訪れ4軒ほどばかり酒蔵をめぐりその魅力に憑りつかれていましたし

それに合わせるかのような秋田の郷土料理の魅力も感じていました

今回はそんな秋田を再訪し、また美酒王国の片りんを確かめる旅となります

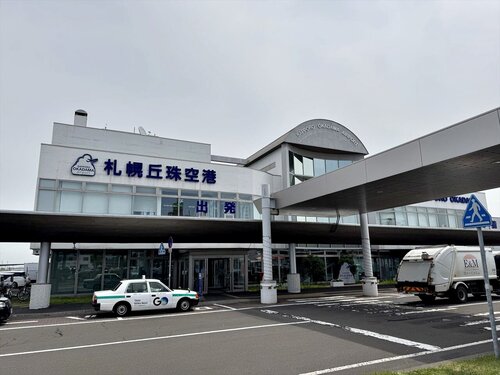

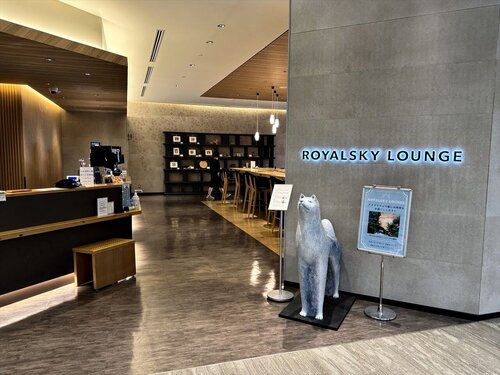

そんなわけで札幌の空の玄関口札幌丘珠空港にやってきました

ここを訪れるのは仕事で伺う以外は4年ほど前に札幌丘珠空港ビル開業30周年記念!FDAの機材による遊覧飛行に参加して以来となります

札幌の玄関口とは言うものの現在定期便については「ジェット機は千歳、プロペラ機は札幌」という棲み分けがなされています

夏ダイヤ期間中はフジドリームエアラインズが静岡空港便を開設し初のジェット機による定期旅客便が運用されています

それに北海道新幹線の札幌延伸に合わせて、2030年までの滑走路延伸を目指しているそうです

札幌丘珠空港は札幌市中心部に近く、そんな滑走路延伸が実現できればジェット機の乗り入れが可能となり、どこへ行くにも便利な空港ができることとなります

LCCの台頭で台北松山空港や韓国の金浦国際空港のように都市中心部へのアクセスが良く空港自体がコンパクトな空港は見直されていることから

ここ丘珠空港も同様に今後目が離せないそんな空港になりそうです

今回向かう先は美酒王国秋田

2023年10月からHACによる「札幌丘珠↔秋田線」が運航していることに加え

JALのセールで格安(片道6,160円)だったので、今回秋田行きを決めました

搭乗する機材はダーポプロップ機

ATR42-600(JA12HC)

エアバスグループの一つが製作しているリージョナルジェットです

このATR42は前方からではなく、後方のに内蔵された扉の階段から乗降するといったもの

ボーディングブリッジがないここ丘珠空港には最適な機材かもしれません

標準座席数は48席、全席シート黒い革張りのシートといったスタイリッシュな機内

特徴として最前席には進行方向に対し反対側を向く、いわゆるお見合い席があることでしょう

ここに座ると乗客の皆さん見つめているような気になりなんだか気恥ずかしい気がします

もう一つのATR42-600の特徴として巡航高度が低いことが挙げられます

巡航高度は20,000ft (約6,100m)で、一般的なジェット旅客機と比べると3分の2ぐらいの高度

ということで雲が低く垂れ込まねば車窓ならぬ航空機窓が楽しめます

特に札幌⇔秋田便では海に出ることが稀なため

今回も眼下に羊蹄山や・・・

洞爺湖そして噴火湾

駒ヶ岳や大沼

函館山や函館湾に出入りする船

岩木山を望むといった豪華な遊覧飛行となりました

こんな遊覧飛行を1時間少々楽しんだところで秋田空港に到着

このあとリムジンバスに乗り秋田市を目指します