今回の秋田旅行では前回伺えなかった角館を散策

角館には桃山時代に「角館城」が築かれていましたが

一国一城令により廃城とはなりましたが、佐竹氏の分家である佐竹北家の城下町として栄え、みちのくの小京都とも呼ばれています

黒い板の塀と、鮮やかな緑の木が立ち並ぶ角館武家屋敷通りは

現在も藩政時代の地割が踏襲され、武家屋敷が沢山残っております

そんな角館武家屋敷通りでまず伺ったのが、敷地面積が9,900㎡(3千坪)と一番大きい名家青柳家

母屋、武器庫、解体新書記念館、秋田郷土館、武家道具館、ハイカラ館、幕末写真館、時代体験庵などがあり

秘蔵品5万点を公開しているとのこと

二代目当主・藤右衛門がこの地に移り住んでから16代続いた青柳家は四百年の歴史が有ります

佐竹氏の忠実な家臣として仕え、主君の繁栄を支え続けたその歴史を垣間見てきました

表玄関ではなく脇から入りすぐに見れるのが水屋(台所)

角館の伝統工芸品展の角館春慶塗が並び

奥には釜が見えます

武家屋敷らしく、刀や鎧が展示されています

青柳家の鎧兜「六十二間小星兜」

陣羽織「五輪塔旗印」

秋田郷土刀

恭しく展示されているのは『銘・天野河内助藤原高真作』

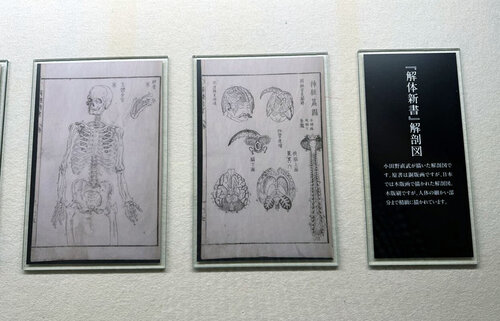

続いて「解体新書記念館」

解体新書というと杉田玄白を思い出しますが

その絵を書いたのが小田野直武で、青柳家とは姻戚関係にある人で

蘭学に精通した平賀源内の手ほどきで解体新書の解剖図を描いたそうです

そんな小田野直武の唐美人図も展示されていました

次は秋田郷土館

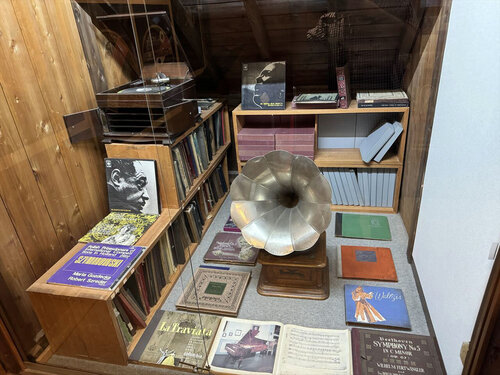

2階の歴史資料の明治〜昭和初期のコーナーには蓄音機やレコードなど、音響系の展示

熊の毛皮の展示

田んぼの草取りを行う道具「ハッタンオロガシ」

そう米作りの歴史は、雑草との戦いの歴史

マンガ「夏子の酒」尾瀬あきら著にも登場していました

時代体験庵には

兜と籠の無料体験ができるようで外人さんに大人気でした

ハイカラ館にあるのはやはり蓄音機

明治から大正にかけての物のようですが

蓄音機はこの時代の裕福さの象徴なのでしょうか

そしてカメラも多数

そんな中に「ライカDⅡ」もありましたが

このカメラを見るとドイツに渡ってライカで報道写真を中心に仕事をするようになった

日本初の報道写真家、名取洋之助を思い起こします

最後に角館祭りのやま行事に使われる「山車」をみて青柳家見学終了

せっかくなのでもう一軒くらい見学しようかと思います

コメントする