これは先月末のお話ですが

3月中旬から夏の営業が始まったおたる水族館にやってきました

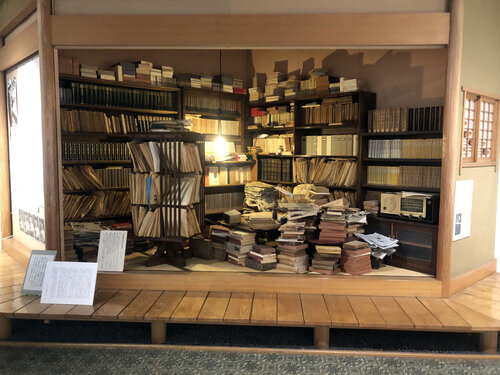

そのおたる水族館

1958年7月に北海道大博覧会の際に小樽の祝津会場「海の会場」として建設され

翌年に「小樽市立水族館」として営業を開始した歴史ある水族館です

入口では、おたる水族館のマスコットキャラクター「はっちゃん」が迎えてくれました

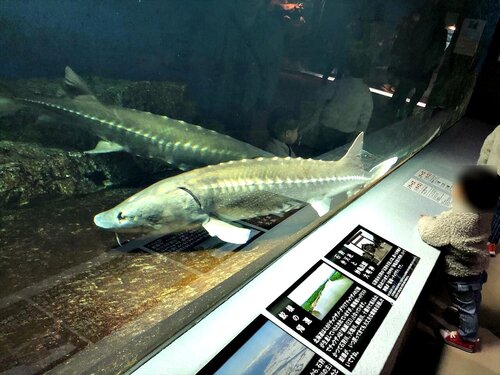

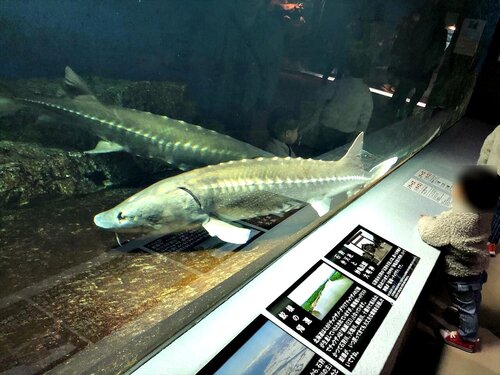

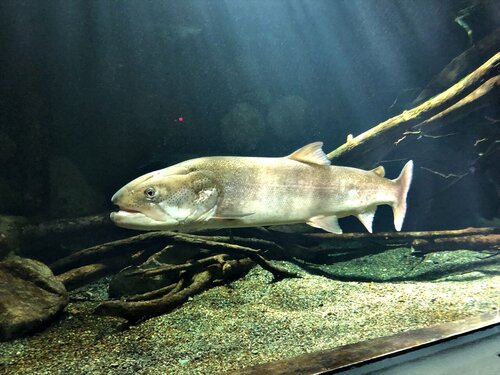

まずは「ダウリアチョウザメ」

3億年前から存在する古代魚チョウザメの仲間です

シーラカンスなどと同様に「生きた化石」とも呼ばれていますが

その魚卵は「キャビア」と呼ばれ、高価で取引されます

続いてどこの水族館でも人気者な

「トラウツボ」

派手な体色から観賞魚としても人気があるようです

けれど海のギャングとしても知られ獰猛な肉食性の魚

食べられるの?とも思えますが、高知を旅していた際に「ひろめ市場」で食べた

土佐名物の「うつぼ唐揚」は絶品でした

絶滅危惧種の「タマカイ」

そしてこれまた水族館の人気者「ナポレオンフィッシュ」

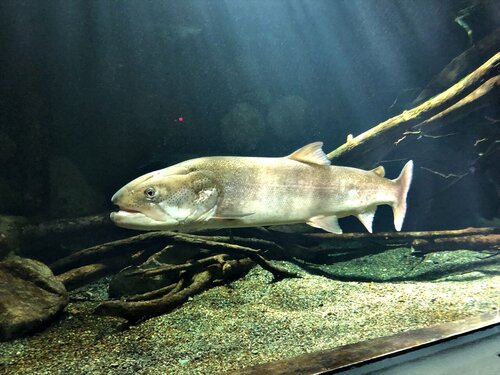

アマゾン川に生息する世界最大の淡水魚

「ピラルク」

私の好きな作家である開高健の著書「オーパ」でその存在を知った魚です

軽く雨が降ってきましたが屋外にある海獣公園にも足を運びます

この海獣公園

自然の入り江をそのまま利用した施設で、上の写真にあるように野生に近い状態で生き生きと過ごす動物たちが見られるエリアです

まずは「トド」

ここおたる水族館では、最大6頭のトド達が同時に飛び込むダイビングが人気だそうです

これまた海獣公園の

「ワモンアザラシ」

「セイウチのウーリャ」

ウチオと仲良く泳いでいました

海獣公園の一角

フンボルトペンギンの島「フンボル島」を占拠する「ジェンツーペンギン」

ちなみにジェンツーペンギンの泳ぐスピードはペンギン界の中では最速

36km/hを誇ります

まさに海中の中を弾丸のように泳ぐとか

雨が強くなってきたので室内に舞い戻りますが

尾岱沼の打瀬網漁(明治時代から続く、打瀬舟を使った漁)で獲る「ホッカイシマエビ」

それに「八角」の姿も見られます

北の海のアイドル」と称される

「フウセンウオ」

幻といわれる日本最大の淡水魚

「イトウ」

道北の朱鞠内湖や道東の釧路川に生息していますが、釣りキチ三平という漫画(矢口高雄著)でその釧路川でイトウを釣る話は圧巻の物語でした

これま北海道の淡水のみに生息する

イワナの仲間の「オショロコマ」

絶滅危惧種に指定されていますが、運が良ければ釣ることも可能な魚です(禁漁期間有)

この水槽には腹辺りが赤く染まった婚姻色が鮮やかな魚のほか「銀毛」も見ることが出来ました

一緒に泳いでいるのはたぶん「イワナ」「ギンザケ」

子どものころは前述の釣りキチ三平に感化され随分とこうした魚目当てで釣り糸を垂れた記憶があります

これまた釣りキチ三平にも登場した「アカメ」

その名の通り目が赤かった

「カナガシラ」

胸びれについているこのとげの部分を足のように動かして海底を歩いて生息する珍しい魚

煮付けや唐揚げが美味しいそうです

ちなみに周りに潜んでいるのはカレイやヒラメです

お判りでしょうか

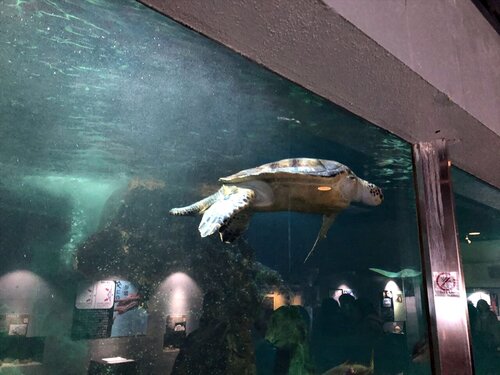

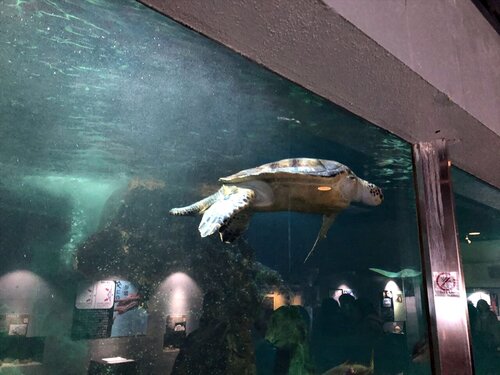

「アオウミガメの太郎」

小樽のある後志からは対岸となる初山別村の海岸で、片方の前肢がない状態で保護されたウミガメ

いまはこうして元気に泳いでいます

続いて「オホーツク海・ベーリング海」エリア

「オオカミウオ」たちが寝ています

このオオカミウオが獲れると、ニシンが豊漁になるという言い伝えがあったことから、アイヌの人々に「チップカムイ(魚の神)」と呼ばれてきた魚なんだそうです

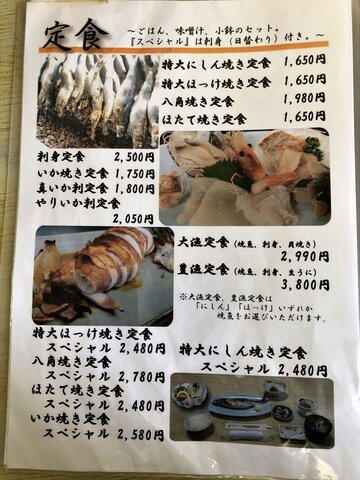

さきほど青塚食堂でいただいてきた「ホッケ」たちも

群れを成して泳いでいます

今では高級魚と思えるくらい釣れなくなりましたが、一昔前はこの時期

数十匹単位で釣れていた雑魚でした

「シマゾイ」

海で釣りをしていてこんなのが釣れたら嬉しい魚

刺身はむろん煮魚でも美味しい魚です

流氷の天使「クリオネ」

神秘的でユラユラ泳ぐ姿は水族館でも人気者

こんな姿をしていますが実は巻き貝だったりします

「オオサンショウウオ」

これは岐阜以西に住む動物なので、北海道には生息していません

こいつを見て水族館を後にします

所要時間は1時間弱でしたが、こうした魚たちに癒されてきました

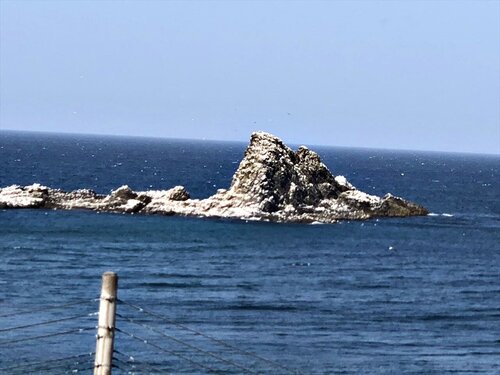

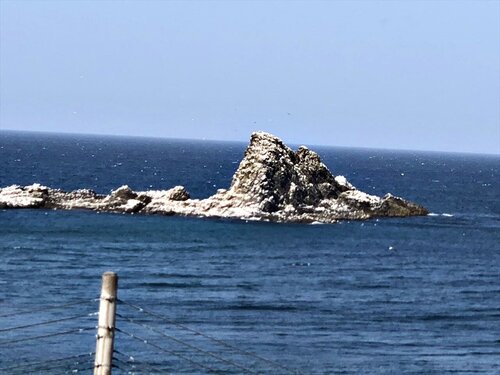

そうそう海獣公園から見える「トド岩」

冬になると、100~150頭ほどの野生のトドが集まって来るそうですが

今はこうして海鳥たちの島と化し白く見えるほどでした