先週の2025年12月5日

日本酒や焼酎、泡盛など日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録が決定しました

伝統的酒造りとは日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術を指すそうで

コロナ禍のここ数年、海外にも行けなかったことから奇しくもそんな伝統的酒造りをしている日本酒の蔵や焼酎・泡盛の蔵を訪ねて歩いていて、今回のニュースを聞いて祝杯を揚げたくなった一人です

(これは伝統的酒造りが無形文化遺産に期待 北海道旭川市で新酒の仕込み盛んといったHBCニュース)

さて今回の話もそんな日本酒の蔵を訪ねたお話し

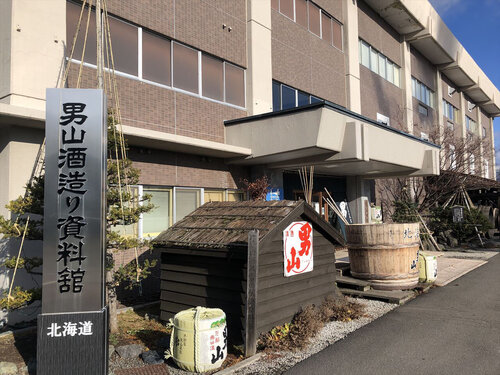

赴任先の滝川からもほど近い旭川の男山酒造にできた「男山酒造り資料館」を訪問し男山の歴史を勉強してきました

ちなみに「男山」というお酒は全国各地にたくさんあります

というのも「男山」という銘柄自体は京都岩清水八幡宮に由来する名前で、岩清水八幡宮の旧称は「男山八幡宮」

今でも各地に点在する男山は岩清水八幡宮とつながりを持っているそうです

そういや私も新潟糸魚川にある「根知男山_渡辺酒造店」を訪ねたこともありました

ここ男山もそんな流れをくむ1887年に北海道旭川で創業した酒造メーカーです

その男山酒造り資料館

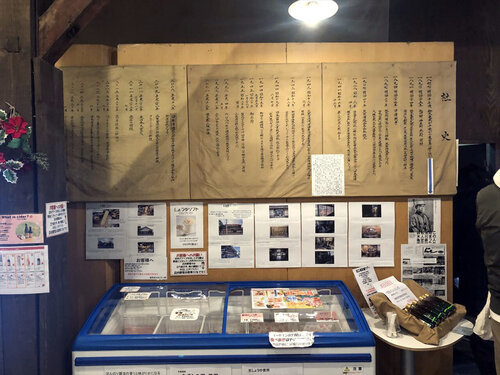

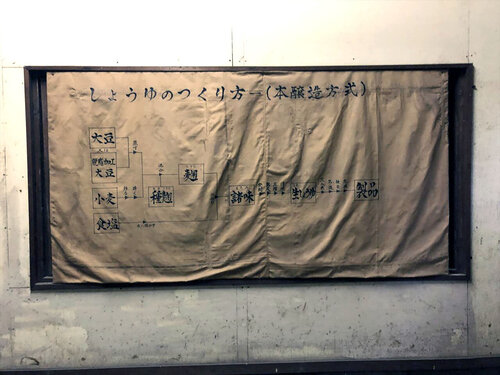

『男山』350年の歴史と共に、日本の伝統産業のひとつである酒造り文化を伝える資料舘です

まずは3階にある「昔の酒造り道具」から

ここで日本酒の製造工程と男山の歴史をVTRで見せていただき

その後、木桶を中心とした昔ながらの酒造り道具を見て回ります

なかには珍しい、「槽搾り」に使われていた木製の細長い酒槽もありました

これは現役ではないようですが以前、島根の酒蔵を巡っていた際、この槽搾りでなきゃ出せない味があるなんて話す杜氏さんもおりました

他にもこうした木製の「こしき」や「こうじぶた」なども展示してあり

その昔は酒造りの道具と言えば木製が当然だったんですね

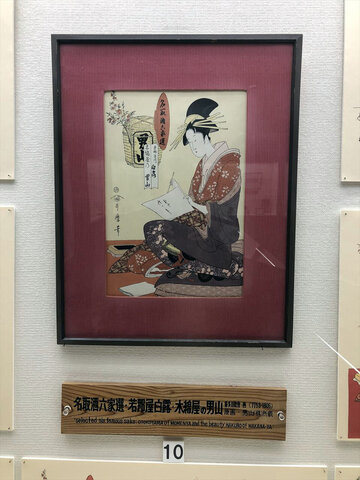

2階の「浮世絵が語る酒造りの歴史」

喜多川歌麿の浮世絵「名取酒六家選 若那屋内白露 木綿屋乃男山」がありましたが

今に伝わる仕込み唄には「酒は剣菱・男山」という一節があるほど名の知れたのが「男山」

浮世絵などにも「剣菱」「男山」は頻繁に登場するのだそうです

台湾をはじめ上海、北京、ソウル、タイ、シンガポールといった都市との友好を伝えるコーナーもありましたが

このあとそんな海外の方々の団体がどっと押し寄せ

朝一で来てよかったと思わせました

それにしてもそんなアジアの国々の方も、こうした日本酒の酒蔵に興味があるのですね

男山酒造り資料館に併設する仕込み蔵では

ちょうど今が酒造りの仕込み作業が盛んにおこなわれていることもあり

そんな酒造りの風景もガラス越しに見学できました

これは洗米を終えた酒米をベルトコンベアで甑に運んでいるところでしょうか

調合タンクなるものを初めて見ましたが

これは原酒の風味はタンクごとに異なるため、調合タンクでお酒をブレンドし品質を一定にするためのもの

品質は化学分析ときき酒によって管理されていると表記されていました

さすがは結構な流通量を誇る酒蔵だけは有りますね

そんな調合タンクの奥には日本酒の搾りに使われる「ヤブタ式」と呼ばれる自動圧搾ろ過機も置かれていました

男山酒造り資料館見学後は

今年9月にオープンした「OTOKOYAMA SAKE PARK」も訪問

店舗前には男山酒造り資料館を象徴するランドマークたる全長12mの一升瓶滑り台もありました

OTOKOYAMA SAKE PARKは酒蔵限定商品を含む男山の日本酒などを販売する売店の他

試飲コーナーがあり

無料試飲コーナーでは

喜多川歌麿の浮世絵ラベルが貼られた「男山酒造り資料館 蔵元限定 辛口純米酒」

辛口の「御免酒」「国芳乃名取酒」「復古酒」「蔵元限定甘口純米酒」が試飲できるほか

有料試飲では

「男山 純米大吟醸」や「木綿屋七ツ梅 大吟醸」「雪美月 純米大吟醸」が試飲でき

運転しない我が家の奥さんだけ試飲を楽しんでいました

こんな感じで男山酒造り資料館で男山の歴史を勉強と試飲をしましたが

次回、高砂酒造を訪れる際は自家用車ではなく公共交通機関を使って訪れることとします