もう40年近くは通っているススキノの老舗焼き鳥屋福鳥

焼鳥に一番合うお酒は日本酒ってのを思い知らされたのがそんな福鳥で提供される高清水でした

特にヤカンに入れられ炭火のそばに置かれ遠火で燗される熱燗の魅力ははかり知れません

そんな高清水を醸す秋田酒類製造に直接伺いたいと以前から思っていましたが、ようやくそのチャンスが訪れることになりました

秋田空港からはリムジンバスで秋田市に向かいますが、途中の卸センター前で下車

少し歩いたところに「高清水」の看板が高々と掲げられた秋田酒類製造がありました

まずは酒蔵見学の施設である本社に隣接する「倉//蔵(KURA KURA)」に赴きます

秋田酒類製造の酒蔵見学は酒造りが行われていない夏季は1日2回で予約制

あらかじめ予約しての訪問となりました

ちなみに2年前に訪れた際は社員旅行により休館しており、今回がリベンジの訪問となります

古い倉庫をリノベーションした蔵見学受付兼直営ショップの「倉//蔵」

奥には杜氏がこだわりぬき醸したお酒は無論

「高清水」の名入れのグラスや徳利、前掛け、Tシャツなどのグッズ類が売られ

私もそんな高清水の名の入ったTシャツが速乾性ポリエステル製だったこともあり即買いしてしまいました

秋田酒類製造本社蔵の敷地には、千秋蔵、仙人蔵の2つの蔵がありますが

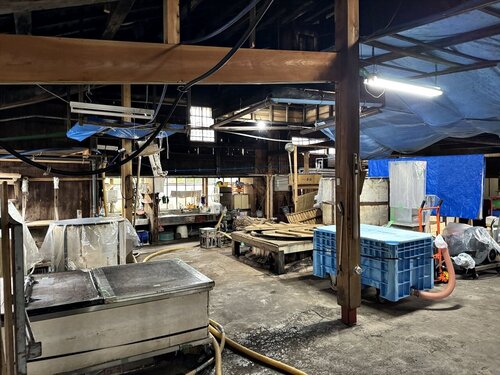

今回見学するのは伝統の酒造りを継承する仙人蔵

蔵には「酒造道場」というキャッチコピーがつけられていましたが

仙人蔵が伝統的な造りを追求する小仕込み専用の蔵だからなんだそうで

今でも手造りとなる吟醸酒などがこの蔵で醸されるんだそうです

蔵へと向かう通路には

昔ながらの酒造りに使われてきた道具が展示されています

手前から酒米を蒸すときに使われる大きな「湯釜」

隣にあるのは、「スピード酒燗器」

説明書きには5秒で50℃程度までお酒を温めることができる優れものです

ただの骨董品ではないことを、この後伺った秋田市の居酒屋「からす森」でも目にし現役で使われていることを知りました

「八千代槽」という名の壺というか甕

今の時代も使われる麹造りに使われる台

上槽に使われてきた佐瀬式の搾り機と昔ながらの槽

出雲辺りではこれじゃなきゃ日本酒は搾れないなんて話す酒蔵もありました

高清水のCMで有名な岡江久美子さんのポスターなどの宣材

なんと岡江久美子さんはここ秋田酒類製造「清酒・高清水」のCMキャラクターを19歳から大凡20年間務められていたそうです

そんな仙人蔵はもともと普通酒の製造蔵だった第一工場の一部を改築

1953年に建てられたとあって古い柱や梁が当時そのまま残されていました

ここ仙人蔵は別段ミュージアムだけではなく、仕込み時期には全国新酒鑑評会への出品酒をはじめ

数あるラインナップの中でも高級酒に位置付けられる「瑞兆」や「和兆」などここ仙人蔵において、ほぼ手作業で造られているそうです

蔵を改装した日本酒バーのような洒落た空間がありましたが

そんなバーに使われているテーブルはなんと

その昔上槽に使われていた「槽」をリノベートしたものでした

続いて伺ったミュージアムには古い看板が残って展示されていましたが、実はこれ

「菊水」1655年か1956年創業

「里能井」1902年創業した酒蔵の銘柄の看板

そのほか

「國粋」1837年創業

「程よし」1860年創業

「親玉」1871年創業

「松舞鶴」「若殿」1895年創業

「末廣」1900年創業

「戸島川」1905年創業

「八龍」1915年創業

「金的」1918年創業

「飯田川」1921年創業

などといった銘柄を醸していた24もの造り酒屋が戦時下の企業統合により合併

1944年に秋田酒類製造株式会社を設立したのだそうです

戦後の1947年には離脱する酒造家もありましたが、半数の12の酒造家が秋田酒類製造に残り

1950年には本社と新工場を建設し秋田酒類製造は企業合同体として本格的に始動したといった歴史があったようです

ここで日本酒好きのスタッフによる解説で古くから使われてきた酒道具についてなど

酒造道場仙人蔵で広く家庭や飲食店で愛飲される「いつもの酒」の一端を覗かせていただきました

そうそうこうした「試桶」(キツネ)や

「泡とり」に使われる木製の道具などは

仕込み時期には仕事が少ない大工さんもいて

そんな大工さんが作ってきたことも多いかったのだそうです

仕込み時期にはそんな大工さんや、農業に従事してきた方々が出稼ぎに来られていますが

酒造りは住み込みとなるためか、こんな寮「清酒高清水 清和寮」も完備されていました

最後にお楽しみの試飲

このためにレンタカーでは来ず、公共交通機関でやってきたというわけです

試飲は

①大吟醸「嘉兆」

②「純米大吟醸 蔵付酵母仕込み 磨き35」

③「秋田県限定 秀麗無比 特別純米酒」

④「今だけ 夏の純米」といったところ

今回は車の運転もないことからたっぷり試飲させていただきました

秋田酒類製造仙人蔵見学は終了

丁寧に解説していただいたスタッフに感謝です

そういや私が前述の「ススキノの老舗焼き鳥屋福鳥」で愛飲していた旨話をしたところ

私もそのお店に行きたいと思っていました・・・なんて話も聞きました

ぜひとも伺ってみていただきたいものです