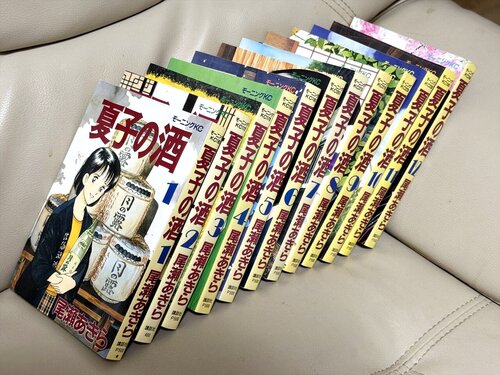

日本酒ブームの火付け役となった漫画の一つに「夏子の酒」尾瀬あきら著があります

かつて主流だった三倍増醸酒と純米酒をめぐる問題など日本酒業界の抱える構造的問題を世に知らしめ、日本酒への関心が高まるきっかけになった漫画で、消費者のみならず「るみ子の酒」を醸す伊賀の森喜酒造場などの蔵人にも影響を与えた漫画です

話の中で重要な要素となるのが『龍錦』と言う幻の酒米

実はモデルとなる酒米がありました

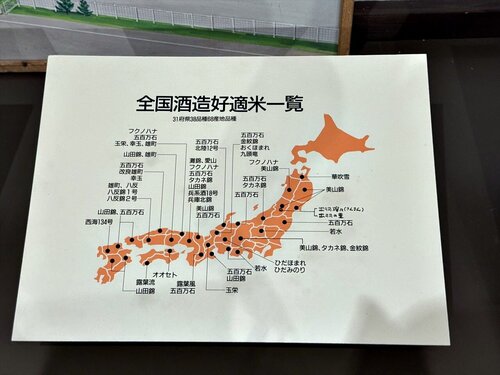

それが300年の歴史を誇る庄内の酒蔵、鯉川酒造の所在地余目が発祥とされる亀の尾

1980年代に[鯉川酒造]が阿部家から種もみを譲り受け復活させましたが

なんと3本の稲から栽培され増やしたそうです

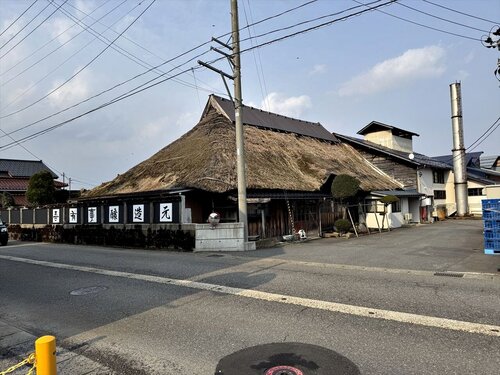

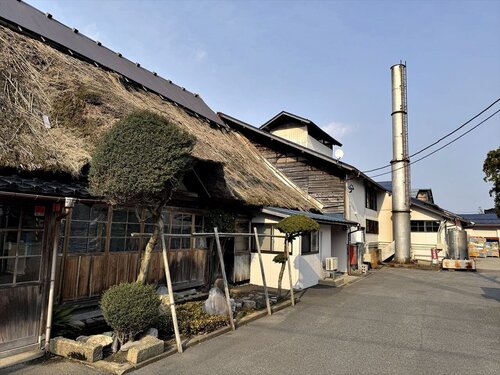

今回そんな亀の尾を醸す酒蔵「鯉川酒造」に伺いました

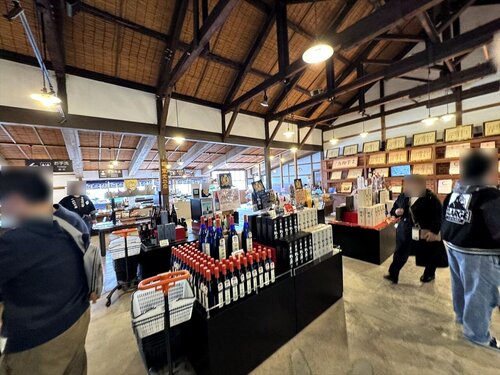

鯉川酒造は米どころ庄内の中心地余目町にあり、まわりを田ん圃に囲まれたこの地で、米作りから手がけた鯉川が醸されています

1725年(享保10年)創業で300年もの歴史をもつこの蔵

現在の社長が11代目とのことですが、蔵の梁などにもその歴史を深さを感じてきました

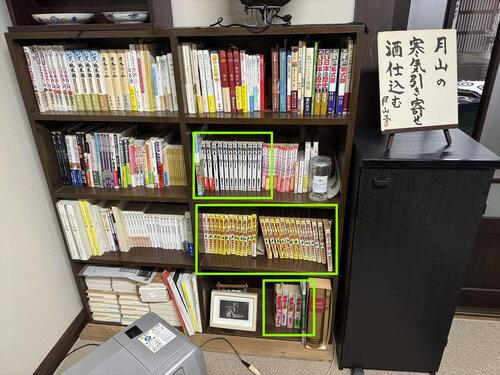

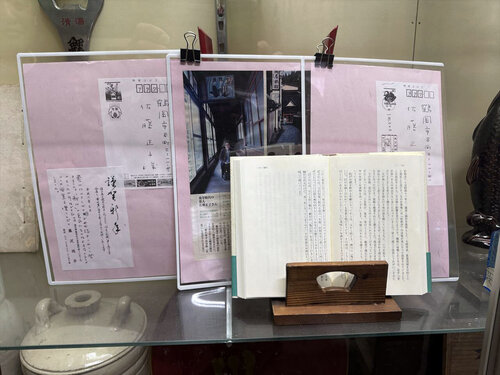

それに鯉川酒造はマンガ「夏子の酒」の著者、尾瀬あきら氏とも親交が深く

尾瀬あきら氏の作品である「夏子の酒」の他「那津の蔵」「蔵人」などにも何らかの形でかかわっているのだとか

そんな鯉川酒造の酒蔵を特別に見学させていただきました

佐藤社長はじめ丁寧な説明をいただいた営業の佐藤さんに感謝です

そこで見たこんな看板、1725年が創業だそうですが今年でなんと創業300年

まずはおめでとうございます

そして本年である2025年7月に記念祭が開催されるようです

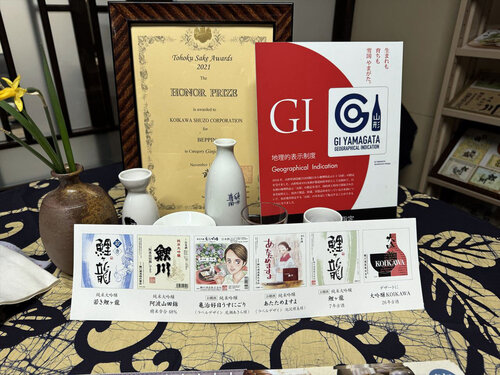

鯉川酒造では代表銘柄鯉川をはじめ、Beppin(別嬪)シリーズなども手掛けていて

そのラベルはイラストレーターの阪本正義氏がデザインしているのだとか

他にもマンガ家尾瀬あきら氏のアシスタントを勤めたことのあるマンガ家、池沢理美氏が作ったデザイン「鯉川 純米吟醸 あたためますよ」などがあるようです

小説家、藤沢周平が自らの作品の中で「東田川郡の酒は、鯉川と竹の露が双璧」、と評していますが

藤沢氏の作品には前述の「亀の尾」に関わる話も登場していました

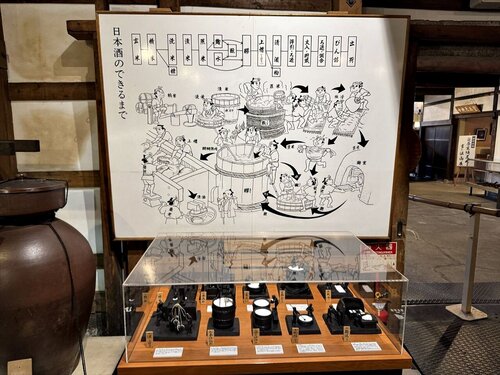

さていよいよ鯉川酒造の酒蔵見学

まずは酒米を蒸す甑(こしき)と放冷機

ここでは和釜を用いた伝統的な蒸きょうがおこなわれているようです

蒸きょうに使われるバーナーは現在こんな感じ

煉瓦でしっかり囲われているところを見ると、その昔は石炭や薪などが使われたのかもしれません

洗米はこの機械で行われるようです

ウッドソンの洗米機以外のものをここで初めて目にすることに

ステンレスで覆われているのは、麹室

そういや天理の稲田酒造の酒蔵を訪れた際に日東工業所社製の檜の麹室を見たことがありますが

見学の際に説明してくださった黒瀬杜氏は檜なんかではなくFRPとかステンレスの麹室で良かったのになんて話を聞いたのを思い出しました

鯉川酒造に伺ったのは3月下旬でしたが、すでに甑倒し

あと数本のホーロータンクでもろみを醸し今年の造りを終えるのだとか

搾ったお酒はこうして涼温倉庫で丹念に熟成され出荷されるのだとか

けれどお酒に色は付かないともおっしゃっていました

今はやり始めている琥珀色の長期熟成酒ともまた違うようです

もろみを搾るのは「YABUTA」

整頓された酒粕も並んでいますが、やはりその処分には頭を抱えているようです

ちなみにYABUTAは稼働中で、かすかにもろみを搾る音がしていました

ドライバーの私は味わえませんでしたが、我が家の奥さんはまさに搾りたてを味わっていました

蔵でなければ味わえない贅沢な一杯ですね

試飲会用の酒を置くコースターには尾瀬あきら氏とアシスタントを勤めたことのあるマンガ家、池沢理美氏のイラストも見られます

ちなみに試飲会では「純米燗酒に恋をして」というほど燗酒にこだわる鯉川酒造ですから

燗酒も提供されることでしょう

ここを訪れた翌日ショウナイスイデンテラスのレストランでの食事会を予約してありますが今から楽しみです