庄内余目町の鯉川酒造に続いて吾有事醸造元「奥羽自慢」にやってきました

この蔵も鯉川酒造同様、鶴岡で1724年創業の老舗の蔵で

日本酒の極致に近い6%精米の酒米で造られた「奥羽自慢6」や「吾有事」、そしてワイン「HOCCA」を醸す蔵です

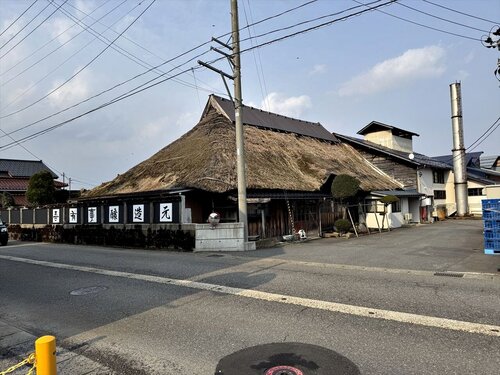

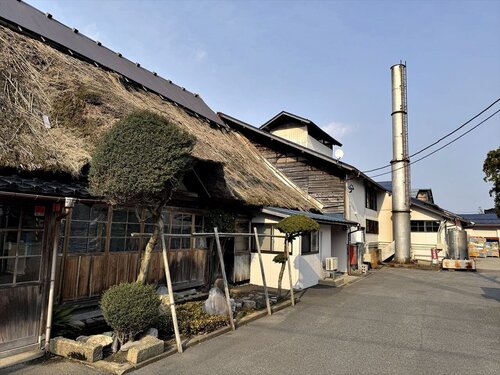

蔵を訪ねると、茅葺屋根の母屋に酒蔵が続く老舗蔵でした

ちなみにこの茅葺屋根の母屋は今も自宅として使われているのだとか

実はここ奥羽自慢(旧佐藤仁左衛門酒造場)は、今から十数年前に経営不振と後継者不足さらには蔵元の病気などで廃業の危機にありましたが

そこを聞きつけた同じ庄内地域にある楯の川酒造(酒田市)の佐藤淳平社長が、300年もの歴史を持つ蔵を失ってはならないと

前身となる佐藤仁左衛門酒造場に足を運び、酒造り再開の人的支援を申し入れ一緒に酒造りを手伝うことになったのだとか

そんな奥羽自慢を今回特別に酒蔵見学させていただくこととなりました

酒米は、地元である庄内産の米(出羽燦々、美山錦、雪女神)を楯の川酒造の契約農家から分けてもらったうえ

楯の川酒造の自社精米機で精米して送られてきます

なるほどだから6%精米の酒米なんてものが可能なんですね

そんな酒米は白米計量機にて正確に計量しこのウッドソンの洗米機で洗米されますが

脇のシャワーで更に洗い流すそうです

使用される水は超軟水、出羽三山(湯殿山、月山、羽黒山)のうち一番高い山である月山水系の水が使用され

年代物の甑で蒸されます

麹室は最近改装されたようでピカピカのステンレスパネル麹室

初めて目にしましたが、麹は恒温槽の「床用製麹機」が使って造られるようです

伝統と経験に則り醸される日本酒ですが

隅々で進化は続けられているようです

出麹作業は写真の出麹ボックスの中に入れて

送風機で、風を送ることにより麹の水分量を調整すると説明を受けました

酒母タンクは小さいものを使用

中温速譲で1週間くらいかけて酒母が造られますが

この仕込み蔵にタンクを入れて丁寧な作業が行われるようです

サーマルタンクもこうしてずらりと並ぶ光景を見ると

なんだか頼もしく感じます

これは洗瓶機(ボトルリンサー)でしょうか?

レイメイの瓶詰機

火入れにもこだわりがあるようで

この清酒加熱殺菌装置が使われるようですし

物によっては瓶燗も行われるようです

酒蔵見学に伺ったこの日、酒蔵には爽やかなゆずの⾹りが漂っていましたが

ちょうど奥羽自慢 ゆず酒が瓶詰されていたようです

こうして醸された日本酒などの商品は、保冷庫の中で出荷を待ちます

酒蔵を巡って気づくことがりますが、こうして全量保冷庫で保管される酒蔵が多くなってきました

やはり暑さなどで日本酒にダメージを与えないための配慮なんですね

配慮と言えばこんな瓶が割れないように梱包するダンボールなるものも見せていただいたりもしました

こんな感じで長い時間、営業の五十嵐さんと製造を担う石塚さんの説明を受けつつ酒蔵見学させていただきましたが、感謝です

コメントする