大阪関西万博は昼から伺う事として(丸一日万博会場にいるのが体力的に辛い)

午前中は宿泊する梅田のホテルから程近い大阪城に赴きます

ちなみに大阪城天守閣は初代天守は兵火で、徳川幕府が築いた2代目天守は落雷によって姿を消したが

現在の再建されたの3代目天守閣は1931年(昭和6年)に豊臣秀吉期の天守を模して鉄骨鉄筋コンクリート (SRC) 構造で再建されたものです

しかもそれが大阪市民などからの寄付で賄われたというから驚きです

当時の大阪市長から天守閣復興が掲げられると市民から寄付の申し込みが殺到し、わずか半年で目標額150万円に達したそうです

だからこそこの大阪城は大阪のシンボルなんですね

なんでも『まけて〜』『値引きして〜』などといった値切るのがあたりまえの関西人文化にあって

大阪市民はただのケチではないのが証明された事案ですね(そうお金は使うときに使わねば意味がないんです)

そんな復興された天守閣から太閤秀吉にならい大阪の街を展望

大阪城の天守を守る金の鯱のその先に城の水堀や大阪城公園、そして奥には大阪のビル群が見て取れます

大阪城は博物館施設にもなっていて

豊臣秀吉や戦国時代、大阪城の歴史にかかわる豊富な文化財が収蔵されています

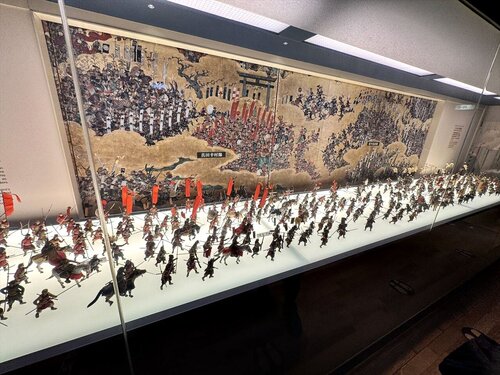

まずは「大坂夏の陣図屏風」の大坂夏の陣での幸村の神がかり的な戦いぶりを再現したジオラマ

手前が「真田幸村隊」

真田幸村率いる真田軍5,000は真田丸で敵の攻撃を防ぎ、徳川家康を自害寸前まで追い詰めたのだそうです

伏虎(ふくこ)と鯱(しゃちほこ)の金色の飾りのレプリカ

なんと原寸大だそうです

大阪城への入口にあたる千貫櫓

大手門を北から防御する二層の隅櫓がお堀の景観にマッチしています

ちなみにこうした櫓が「千貫櫓」と言われるようになったわけは

織田信長が石山本願寺を攻めた際、櫓からの攻撃に苦戦した兵士たちが「銭千貫文出しても取りたい櫓だ」と話したことに由来するそうで、その後の築城の際に同様のものが作られたようです

大阪城を訪れたこの日

たまたまやっていた「大阪城の櫓」特別公開が行われており

そんな1620年建造の千貫櫓内部と大手口多聞櫓内部を見学

大阪城の外敵に対する優れた防御機能を覗いてまいりました

まずは重要文化財「大手口多聞櫓」

これは1848年に再建されたもの

もとは大手口だけではなく京橋口や玉造口などにもあったそうです

大手門の真上に渡る「渡櫓」と、そこから続く「続櫓」が桝形に配置構成されており

侵入した敵を一斉に迎え撃つ造りになっているそうです

大手口多聞櫓内部の内部の屋根などの重量を支える梁は図太く

江戸時代の木造建築の素晴らしさが見て取れます

多聞櫓の内部には敵を狙うための鉄砲狭間と呼ばれる鉄砲を撃つためのスペースがあり

足軽の服装を再現した火縄銃を持ったマネキンが当時の様子を再現していました

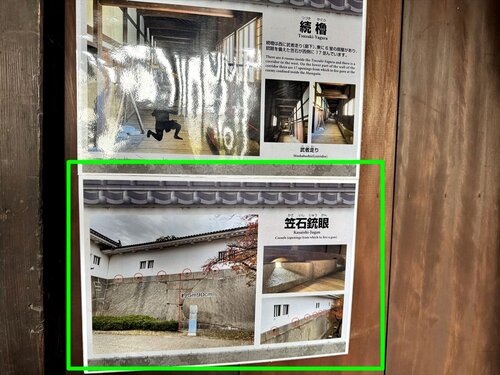

外から見た櫓の続櫓の石垣下部に設けられた鉄砲狭間のある

笠石銃眼の説明書きがありましたが、確かにこんな風に狙われるとしたら攻めずらいですね

最後に西の丸庭園から眺める大阪城天守閣

青い芝が白壁と青い瓦の天守閣を引き立てていますが

ここは春には桜の名所でもあるそうです

コメントする