利尻島の最南端の仙法志にある「利尻町立博物館」にやってきました

ここは利尻町の豊かな自然や歴史、海と共に暮らしてきた人々の生活や文化を垣間見ることができる町立の博物館です

「自然・海、人間の調和」をテーマに、利尻島の歴史や自然などに関する資料の展示がなされているとのことでしばし見て回ることに

玄関ホールにあったのは

川崎船という、明治から昭和までタラ漁に使用された木造船

これは2/3ほどの模型と当時を忍ばせる人形ですが、厳しくも豊かな最北の海にこぎだす島の漁師の心意気が、その表情から伝わってきます

もうひとつトドやゴマフアザラシなどの動物の剥製

ここで館内の写真・映像等の撮影・公開について他の入館者について配慮を求められました

ニシン番屋を復元したコーナーでは、昔鰊漁でにぎわった頃にはニシンの群来が見られるなど、

明治から昭和にかけて、この島を繁栄させたニシン漁の出稼ぎに来ていたリアルな「やん衆」の人形が展示とニシン番屋が再現

「利尻島沿岸のさかなたち」と題し

17種類の魚の剝製が展示されています

中には「トクビレ」と名がつけられている魚がいますが

北海道では「ハッカク」の名で知られていて、刺身にすると美味しい魚でもあります

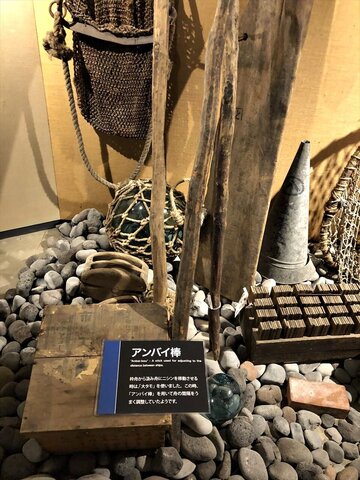

ニシンが獲れていた頃、実際に鰊漁で使われた漁具なども展示

なかにアンバイ棒がありましたが、これはタモ網の先を押してニシンの中に入れたり、その名の通り塩梅よく船と船の間隔をあけるためにも使用したものですが

このアンバイ棒、船板を打って調子を取りつつ「ソーラン」「ソーラン」と囃したてる道具にも使われたようです

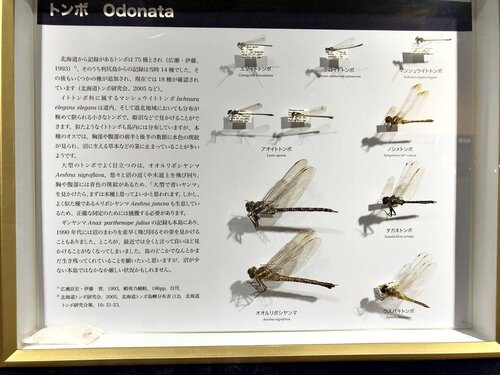

トンボの標本もありました

先ほどまで姫沼やオタトマリ沼、南浜湿原で見たトンボもここで確認できました

「仙法志御崎公園」では、四角くかこまれたなかでアザラシが泳いでいましたが

この施設はもともと袋澗といった、春先の岩礁地帯に来遊するニシンを漁獲するための施設だったものを流用したようで

その袋澗はニシンの漁獲のほか、袋網に入れたニシンの一時保存、船溜まり、避難港としてニシンがとれていた時代に重宝した施設だったようです

そうそう仙法志御崎公園では利尻山が噴火した際の溶岩が海に流出した時にできた、奇岩が続く独特な海岸線

そしてその原因となった利尻富士が望めましたし・・・・

利尻昆布を干しているところも見ることが出来ました

コメントする